Relatos de la otra ciudad LOS DÍAS DE ALEJO DÍAZ

Por Miguel García

En una esquina de las calles España y Borges hay un buzón amarillo

Allí hace muchos años funcionaba el almacén de los hermanos González.

El edificio que estuvo abandonado algún tiempo fue remodelado a principios del nuevo siglo y recobró algo de su antiguo esplendor.

El buzón, mudo testigo de décadas pasadas, fue receptor de cartas de amor; noticias de venturas y desventuras; y reclamos de pagos de deudas atrasadas, entre otras cosas. Ahora tenía apenas alguna importancia para los nostalgiosos. Estoicamente había soportado la afrenta de la pintura amarilla sobre su rojo carmín de nacimiento, sin decir esta boca es mía.

A su extemporánea presencia, atemperada apenas por la porfiada costumbre del Pueblo Nuevo a resistir al paso del tiempo, se sumó un día la de Alejo Díaz.

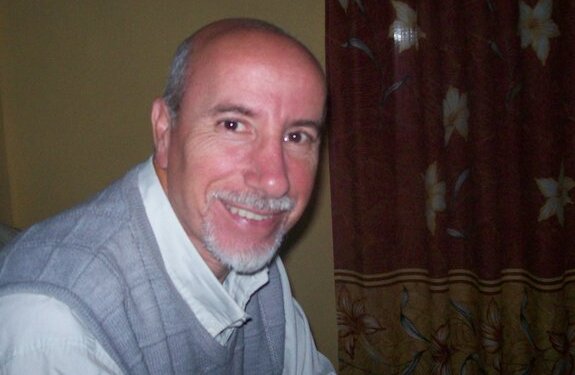

El hombre de unos cuarenta años, apareció un buen día, apoyado en el buzón, con una sonrisa como la de Gardel. Tenía la cara aindiada y el pelo azabache reluciente de gomina; traje y zapatos negros y sostenía en sus manos un sombrero gris.

A partir de allí su presencia pegada al buzón fue irrenunciable.

-Buen día pibe, no sabés si anduvo por el barrio Porfiria, la lavandera- Me preguntó un día. La pregunta me descolocó. Entonces mentí: -Miré señor a la Porfiria hace tiempo que no se la ve por acá. Esa fue la primera vez que hablamos.

Al tiempo, me animé, y le pregunté si era del barrio.

-No, che yo soy de allá, del otro lado, soy de «tierra del fuego».

Entonces desembuchó que había estado preso.

«Un día -contó- a la entrada de un bailongo en el Club Unión, le clavé cuatro puntazos en la panza, uno al ladito del otro a un atorrante que le había tocado el culo a la Porfiria, eso sí -aclaró- la pelea fue justa por que el otro se defendió con el facón en la mano».

«El tipo era un malandrín de poca monta-siguió- sin más mérito que integrar la barrita de alcahuetes que cuidaba al intendente, así que del bailongo nomás despues de darme unos palos por el lomo, me llevaron preso y me tuvieron al cuete como dos años. Y aura ando queriendo disculparme con la Porfiria porque se que ella tampoco la pasó bien».

A pesar de la extraña figura de Alejo Díaz, su historia de mucho tiempo atrás y su constante espera por la Porfiria junto al buzón, no encontraba yo, nada anormal.

Hasta que un día, advertí que su presencia, a nadie llamaba la atención.

La gente pasaba por la vereda como sin verlo. Solo algún vecino observaba al pasar cuando yo hablaba.

Cierta mañana me alarmé.

Había visto como algunos empleados del edificio observaban asombrados desde las ventanas del edificio, cuando yo hablaba con él.

Quise sacarme la duda, le pregunté entonces si se sabía algún tango,

-¿Qué me decís pibe, vos me estas cargando?- me contestó ofendido.

Entonces aproveché y le dije:

-Y bueno Alejo, dele cántese uno.

El hombre no se hizo rogar y arrancó con «Barrio de tango» de Manzi y Troilo.

Yo lo escuchaba sentado en el cordón de la vereda.

Miré entonces el edificio, nadie obsevaba desde sus ventanas.

De pronto me paré junto a él, le pasé un brazo por el hombro y entré también a cantar.

Cantaba con todas mis fuerzas, abrazado a Alejo y gesticulando con el brazo como Alberto Castillo.

Volví a mirar las ventanas y ahora sí, empleados y clientes observaban asombrados. Algunos hasta salieron a la vereda para mirar mejor.

Entre ellos un señor calvo, de lentes y traje que parecía ser el gerente se me acercó con cautela.

Entonces me detuve y con el mayor de los respetos, le dije:

Qué pasa jefe? No se puede cantar un tanguito, acá con el amigo?

El hombre me miró como si yo estuviera loco, después giró y con un par de gestos hizo que los empleados volvieran a sus tareas

Un buen día pasó por el buzón la Porfiria y no solo aceptó las disculpas de Alejo Díaz, sino que conmovida, lo invitó «a tomar unos mates en la piecita que alquilaba en un conventillo del bario de «las morochas».

Y yo me quedé solo en esa esquina de España y Borges. Como si ya nadie me viera, salvo ese pibe que con su celular en la mano me pidió permiso para sacarse una selfie conmigo, los dos pegaditos al buzón.